在通化市辉南县石道河镇西南岔村,一座承载着东北抗联峥嵘岁月的纪念馆静静矗立,它就是石道河抗联纪念馆。这座以东北特有的“木刻楞”为建筑风格的纪念馆,不仅是通化地区红色文化的重要载体,更是后人缅怀抗联英烈、传承抗联精神的重要阵地。

石道河抗联纪念馆占地面积达1.5万平方米,建筑面积560平方米,为上下两层结构。纪念馆筹建工作始于2018年12月,2019年12月完成基建工程,2020年10月27日——恰逢杨靖宇将军进军江南、转战辉南87周年纪念日,馆额正式镶挂,标志着建设进入新阶段。2021年6月,纪念馆正式对外开放接待游客。截至目前,年接待量稳定在1万人次左右,并被确立为吉林杨靖宇干部学院现场教学点,成为通化党性教育、红色旅游的热门打卡地。

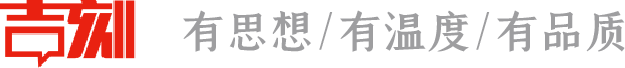

走进纪念馆,首先映入眼帘的是一座高2.88米、长5米的浮雕,浮雕名为“挺进辉南 行军龙岗山”,生动再现了抗联将士们在龙岗山区行军的场景,瞬间将参观者带回那段烽火连天的岁月。

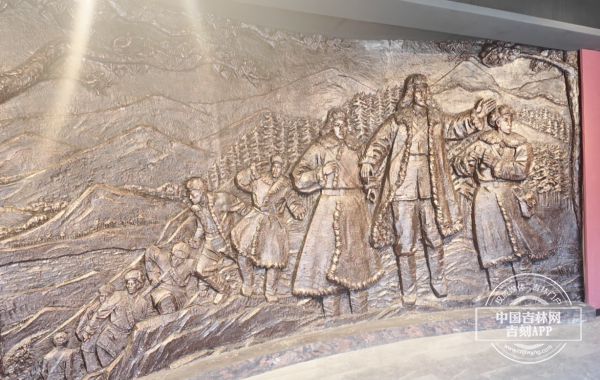

纪念馆以时间为轴线,系统记录了杨靖宇将军率领的抗联将士与广大群众在石道河的战斗历程。通过“勇赴国难”“苦难岁月”“团结御侮”“薪火相传”四个篇章,将东北抗联第一路军官兵在石道河战斗、生活的红色故事娓娓道来。馆内还陈列着大量史志资料、图片实物,设置了沙盘,并生动还原了石道河会议、四合长商店等历史场景,让参观者得以沉浸式感受当年军民同心、共抗外敌的热血情怀。

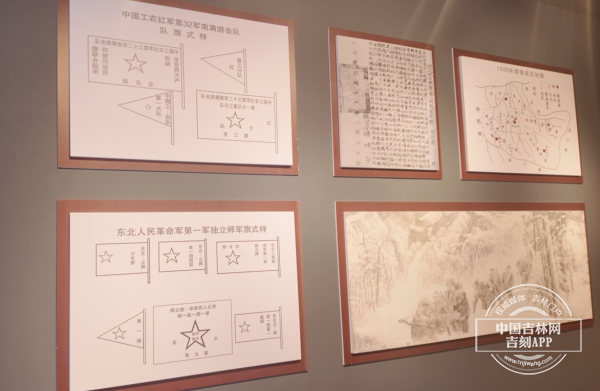

在众多叙事陈列中,著名的“马屁股山战斗”尤为令人动容。1940年1月28日,杨靖宇将军率领所部转战至马屁股山,不料叛徒程斌等率“讨伐”队一直尾随其后。次日拂晓,我军发现敌人踪迹后迅速展开阻击。与此同时,少年铁血队跟随杨靖宇将军转移至山顶,与敌人展开了一场惨烈的遭遇战。由于敌我力量悬殊,杨靖宇将军果断命令部队不要恋战,迅速向濛江那尔轰方向转移。此战过后,仅五天时间,杨靖宇将军身边的战士便已不足30名。2月18日,两名警卫员壮烈牺牲;2月23日,已五天五夜粒米未进、声音微弱的杨靖宇将军,遇到了上山砍柴的赵廷喜等四位村民。面对赵廷喜“日本人说了,只要投降就不杀头”的劝降,杨靖宇将军态度坚定地反问:“老乡,中国人都投降了,还有中国吗?”这句振聋发聩的话语,至今仍震撼着每一位参观者的心灵。马屁股山战斗,也成为杨靖宇将军生前参与的最后一场大规模战斗。

著名画家赵明仁先生倾情创作并捐赠的巨幅油画《浴血石道河》,以长度近7米的画作,成为馆内极具震撼力的艺术展品。画面以浓重而炽烈的色彩,再现了杨靖宇将军率领抗联将士在石道河地区奋勇杀敌、血战到底的壮烈场景。笔触雄浑有力,人物神态坚毅,既真实还原历史瞬间,又充满崇高的革命浪漫主义情怀。整幅作品气势恢宏、情感炽热,不仅是对峥嵘岁月的真实刻画,更是对抗联英雄的深情礼赞。它无声地诉说着那段血与火的历史,让观者仿佛听见冲锋的号角,感受到信念的力量,成为纪念馆中凝聚精神、触动人心的重要艺术陈列。

如今,抗日硝烟虽然早已散去,但龙岗山脉的风声中依旧回荡着当年的壮烈与忠诚。当我们走进石道河抗联纪念馆,从一幅幅图片、一件件实物中读懂那段峥嵘岁月,这份浸润着信仰的红色记忆在一代又一代人的聆听与感悟中永葆鲜活。东北抗联精神的光芒穿越时空,照亮前路,激励着我们赓续红色血脉,在新时代新征程上勇敢前行。

中国吉林网 吉刻新闻记者 吕东斌

实习记者 刘昕悦 文/摄/视频制作