近日,北京师范大学“长白育辉”支教队一行走进吉林省通化市辉南县,开展为期两周的暑期社会实践活动。这支涵盖10个专业、横跨本科至博士三个学段的16人支教队伍,以“教育资源下沉、促进教育公平”为核心使命,深度融合高校师资优势与乡村教学实际,既为当地学生带来多元优质课程,更以文化为纽带激活县域教育生态,为辉南县教育高质量发展注入鲜活力量。

沉浸式调研:把家乡文化酿成“课程养分”

“要让学生爱家乡,先得让支教老师懂家乡。”这是支教队抵达辉南后的首要共识。为响应辉南县“文化辉南”建设号召,在辉南县新时代文明实践中心、文广旅局、团县委、教育局的协同支持下,支教队员开启了一场“沉浸式”乡土文化调研,为后续课程开发筑牢根基。

调研途中,队员们脚步遍布辉南的历史与现实:走进辉发山探寻满族历史渊源,亲手学习非遗辉发满族剪纸,感受传统技艺的匠心传承;深入林下参种植基地,解锁“野山参之乡”的产业密码——这里不仅有3.6万亩规模化种植基地,更有1.9万亩高价值参龄(15年以上参龄占比超50%)的优质资源,3400万元产业基金撬动起“总产值超30亿元、占全县经济总量18%”的人参经济版图,让队员们直观感受到地方特色产业的发展活力;沿着龙湾抗联路重走革命足迹,在历史现场聆听杨靖宇等革命先辈的英雄事迹,深刻感悟红色抗联精神的时代内涵。

“调研不是‘走过场’,而是为了把最鲜活的家乡文化转化为课程资源。”带队教师、北师大教育学部副教授张华军表示。支教队将调研所得系统梳理、提炼转化,开发出“满族文化”“人参中医药”“红色抗联精神”三大特色家乡文化课程,让本土文化以课堂为载体,真正走进学生心里,落实“以文化铸魂”的支教初衷。

定制化课程:为学生打开“看见世界的窗”

“不仅要让学生了解家乡,更要帮他们看见更大的世界。”基于这一目标,支教队围绕“探索职业兴趣、关注心理健康、注重全面发展”核心,为自愿参与夏令营的288名学生量身打造了多元课程体系,打破传统支教“单向授课”模式,让学习成为一场充满探索与思考的旅程。

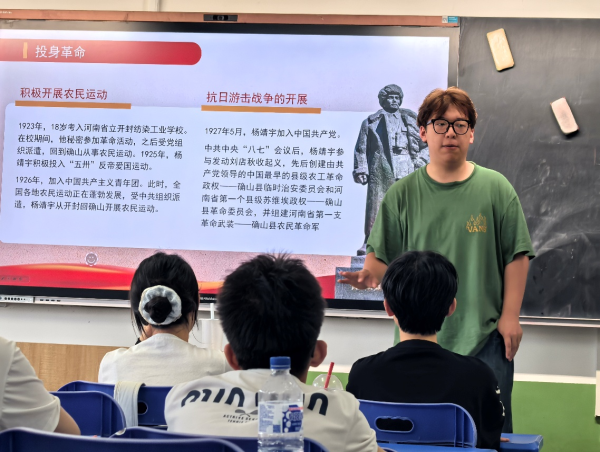

13节特色拓展课里,思维的火花持续迸发:“年轻人该做擅长的事还是喜欢的事”主题辩论会,引导学生辩证思考理想与现实的关系;化学实验课上的“喷泉实验”,让抽象的化学原理变得直观有趣,学生们围在实验台前,眼中满是对科学的好奇。新高二巩固预习课中,队员们结合高中课标与前沿科研成果,帮助学生梳理知识框架、攻克学习难点,提前适应新学期学习节奏,为学业衔接筑牢基础。 更具创意的“学科文化一条街”活动,让学科知识彻底“活”了起来:语文展台结合辉南文化开展诗词创作,数学展台通过趣味游戏破解数学难题,生物展台讲解人参的生长机理,满族剪纸工作坊则让学生在动手实践中传承非遗……“支教队陈兮贤老师讲的‘职业规划课’,让我第一次认真思考未来想做什么。”学生王晗羽的话,道出了课程的育人实效。

课堂之外,队员们更注重“激发学生内驱力”:分享自身从本科到博士的求学成长经历,用真实故事化解学生的学业焦虑;课后交流中,耐心引导学生思考职业方向,让“把个人理想融入家乡发展”的种子在学生心中悄然萌芽。这种“既重知识传授,更重生涯引导”的教学模式,恰好契合了辉南县“培养立足本土、面向未来的新时代人才”的教育需求。

长效化合作:为县域教育注入“持续动能”

此次暑期社会实践,北师大“长白育辉”支教队立足“以人为本”理念,不仅聚焦学生成长,更兼顾教师教育能力培养与高校学子社会责任感唤醒。队员们以实际行动践行北京师范大学“学为人师 行为世范”的校训,结合辉南县文化资源优势,通过家乡文化、红色文化教育模块,引导学生将个人发展融入家国叙事,塑造“有根、有魂、有向”的生涯观。

实践的尾声,更是合作的开端。辉南县新时代文明实践中心、县文广旅局、团县委、县教育局已计划与北京师范大学“长白育辉”支教队建立长效合作机制,推动支教经验系统化、可复制,让教育帮扶从“短期输血”转向“长期造血”,为县城教育产业发展提供持续支撑。 从“文化调研”到“课程落地”,从“短期支教”到“长效合作”,北师大“长白育辉”支教队的辉南实践,既是对“优化区域教育资源配置”要求的生动践行,也是高校服务地方教育发展的具体行动。

未来,随着双方合作的不断深化,必将有更多辉南学子在优质教育资源的滋养下,成长为懂家乡、爱祖国、有担当的新时代人才,为辉南县的教育振兴与经济社会发展注入源源不断的动力。

吉刻新闻 实习记者 刘昕悦

图片来源 辉南县委宣传部